Dunia internasional hari ini tidak hanya dihadapkan pada krisis perdagangan global, tetapi juga pada tragedi kemanusiaan yang mendalam: genosida yang terus berlangsung di Gaza. Kedua fenomena ini, meski sekilas terlihat terpisah, ternyata saling berkaitan.

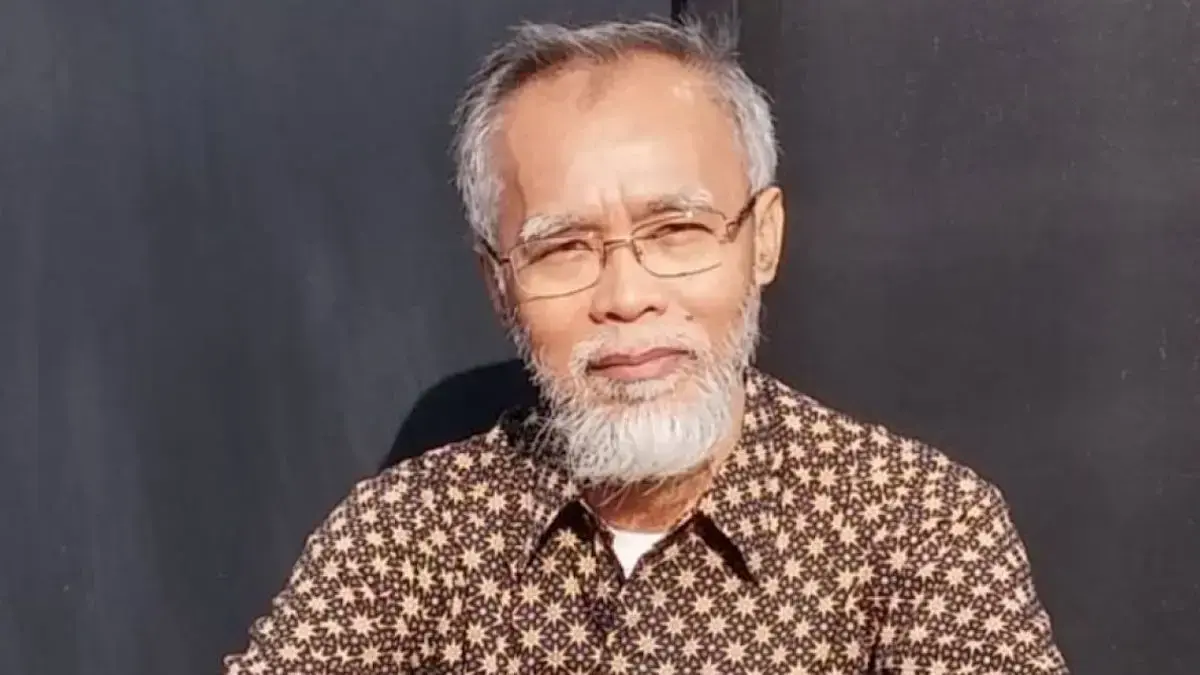

Prof. Dr. Syafrudin Karimi – Pakar Ekonomi dari Universitas Andalas

Di tengah sorotan pada kebijakan tarif impor Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, tragedi di Gaza perlahan-lahan menghilang dari ruang publik dan media internasional. Keheningan ini bukan kebetulan.

Menurut saya, kebijakan ekonomi dalam bentuk tarif bukanlah alat netral. “Tarif kini digunakan tidak hanya untuk melindungi ekonomi domestik, tetapi juga untuk mengatur ulang narasi global, mengalihkan perhatian dari kejahatan kemanusiaan, dan melindungi kepentingan geopolitik tertentu.”

Pada awal April 2025, Presiden Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif dasar sebesar 10% terhadap seluruh negara, serta tambahan tarif hingga 42% terhadap negara-negara yang dianggap “tidak adil” dalam perdagangan—Indonesia termasuk di antaranya.

Efek langsung dari kebijakan ini terlihat pada gejolak pasar, perlambatan ekspor, dan terguncangnya hubungan perdagangan multilateral.

Namun, dampak yang lebih mengkhawatirkan adalah bagaimana kebijakan ini menciptakan “kekacauan yang disengaja”—sebuah strategi yang menurut Prof. Karimi “membuat perhatian dunia tersita oleh turbulensi ekonomi, sehingga tidak lagi mampu fokus pada penderitaan yang nyata di medan konflik seperti Gaza.”

Mengapa Dunia Bungkam?

Laporan dari Human Rights Watch dan Amnesty International selama dua tahun terakhir menunjukkan bahwa semakin sedikit negara yang secara terbuka mengecam kekerasan sistemik yang terjadi di Gaza.

Salah satu alasannya: ketakutan terhadap pembalasan ekonomi dari negara-negara besar, terutama Amerika Serikat.

“Ketika hubungan dagang menjadi senjata diplomatik, maka solidaritas kemanusiaan pun dijadikan sandera,” ungkap Prof. Karimi.

Negara-negara yang menggantungkan diri pada ekspor ke Amerika, atau menerima bantuan militer dan keuangan dari Washington, lebih cenderung memilih diam. “Inilah wajah ekonomi global hari ini: efisien, tapi membungkam,” tambahnya.

Indonesia menjadi salah satu negara yang langsung terdampak oleh tarif proteksionis AS. Produk tekstil, komponen elektronik, dan hasil industri manufaktur lainnya menjadi sasaran tarif tinggi.

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa nilai ekspor tekstil Indonesia ke AS mencapai USD 4,8 miliar pada tahun 2024. Dengan bea masuk yang melonjak, industri domestik terancam kehilangan pangsa pasar dan mengalami penurunan produksi.

Efeknya tidak berhenti di angka ekspor. Ribuan tenaga kerja di sektor padat karya, terutama di Jawa Barat dan Jawa Tengah, menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja.

“Tarif ini bisa menyebabkan efek domino yang luas. Kita bicara soal pengangguran, kemiskinan, hingga kontraksi konsumsi rumah tangga,” jelas Prof. Karimi.

Namun di saat yang sama, Indonesia juga memiliki posisi diplomatik dan sejarah panjang dalam membela Palestina. Inilah dilema moral dan politik yang tidak mudah: bagaimana tetap menjaga suara kemanusiaan, sembari menghadapi tekanan ekonomi global yang nyata?

Dalam esainya di Journal of Political Economy, ekonom kritis Thomas Piketty menyebut bahwa ketimpangan global tidak hanya lahir dari sistem distribusi yang timpang, tetapi juga dari kebungkaman dunia terhadap penindasan struktural.

Gaza menjadi cermin paling menyakitkan dari hal ini. Genosida tidak hanya berlangsung dengan senjata, tetapi juga melalui sistem ekonomi global yang mengabaikan empati dan menindas keberpihakan.

Prof. Karimi menegaskan bahwa “kebijakan tarif Trump, dan kebungkaman terhadap Gaza, adalah dua wajah dari kekuatan yang sama: kekuasaan yang menekan lewat ekonomi, dan membungkam lewat ketakutan.”

Indonesia tidak boleh hanya menjadi korban. Menurut Prof. Karimi, beberapa langkah strategis dapat diambil, di antaranya:

- Diversifikasi pasar ekspor, khususnya ke Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan

- Diplomasi perdagangan berbasis solidaritas, untuk membentuk blok dagang alternatif dengan nilai kemanusiaan

- Kebijakan fiskal ekspansif yang tepat sasaran, khususnya di sektor padat karya dan pasar domestik

- Penguatan industri dalam negeriuntuk mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor utama

Selain itu, Indonesia dapat menginisiasi forum internasional yang membahas etika perdagangan global—sebuah upaya untuk menyeimbangkan logika pasar dengan nurani kemanusiaan.

Dunia berada di persimpangan sejarah. Di satu sisi, stabilitas ekonomi menjadi kebutuhan mutlak. Di sisi lain, suara-suara kemanusiaan tengah tenggelam di bawah beban diplomasi dan ketakutan.

Kebijakan tarif Trump bukan sekadar soal neraca perdagangan. Ia mencerminkan arsitektur kekuasaan global yang memungkinkan kekejaman tetap berlangsung, selama angka ekonomi terlihat “stabil”.

Indonesia—dan dunia—harus sadar bahwa menolak tarif sepihak dan berdiri bersama Gaza bukanlah dua agenda terpisah, melainkan satu perjuangan yang sama untuk menjaga integritas dunia yang manusiawi.

“Sudah saatnya kita melihat ekonomi bukan hanya sebagai soal angka, tetapi sebagai ruang moral. Karena hari ini, Gaza sedang menguji siapa kita sebenarnya.” (**)